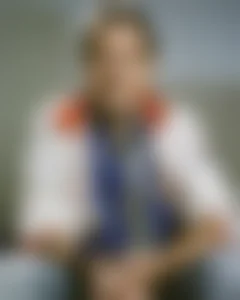

Имя этого человека, доктора исторических наук, автора нескольких книг, хорошо известного среди социологов и американистов, широко прозвучало в связи с серфингом благодаря фильму «Путь за мечтой». Мы попытались разобраться, как 60 лет назад можно было сделать в Советском Союзе то, чего из 230 миллионов граждан никто не делал, и задали Николаю Петровичу несколько вопросов, на которые он еще не отвечал прессе.

Шествие серфинга по миру было не таким гладким, как скольжение доски по волне. Его запрещали даже в Нидерландах, где разрешено вообще все. Что уж говорить о Советском Союзе. Чтобы этот, теперь олимпийский, вид спорта проник под железный занавес, должны были сойтись звезды. И они сошлись над одним человеком — Николаем Поповым.

Николай Попов, 1966

К шестидесятым годам прошлого века никаких намеков на то, что в стране хоть кто-то встанет на доску, не было. Наверное, делегаты VI Всемирного фестиваля и рассказывали комсомольцам, что можно таким образом кататься по волнам, но в 1957-м советская молодежь восприняла это как что-то, не имеющее отношения к жизни, а потому — ненужное, вроде многопартийной системы или хьюмидора.

Для того чтобы загореться желанием чего-то, надо это что-то увидеть своими глазами, а еще лучше — попробовать.

Кто мог попробовать серфинг в СССР? Выезжавшие за границу партийные функционеры? Вряд ли. В большинстве своем они были рождены при царе и к 1960-м годам уже не могли твердо стоять не то что на волне, а и на ногах. Иностранные туристы в Союз с досками не ездили. У них для этого — Калифорния, Новая Зеландия, Португалия.

В те годы стали появляться новые виды спорта, — вспоминает Николай Петрович. — В частности, началось массовое увлечение подводным плаванием. Мы с друзьями заболели этим. Маски делали сами, вырезали из куска плексигласа и полуторасантиметровой промышленной резины по выкройке из журнала «Техника молодежи». Когда появились водные лыжи, мы с теми же друзьями захотели их попробовать.

Студент географического факультета МГУ Николай Попов был среди советских граждан одним из немногих, кто находился в «зоне риска» и мог подцепить эту «заморскую заразу» — серфинг. Во-первых, он был молод. Во вторых, в 1962 году ездил по обмену опытом в Индию и видел людей на волнах своими глазами. В-третьих, он уже мастерски освоил смежную с серфингом дисциплину (был капитаном университетской команды по горным лыжам) и не собирался на этом останавливаться.

На вопрос, почему не покатались на доске в Индии, Николай Петрович отвечает так: «Мы работали вдали от океана в самом центре страны, в Бхилаи. Я только по горам лазил. Но у нас были командировки в Бомбей, в Калькутту, там я видел, как ребята катаются. Сам с ними не общался, но зато понял, что это возможно».

Видимо, тогда еще не все звезды сошлись. Необходимая комбинация сложилась в 1966 году. Николай долго колдовал в гараже над сломавшимся автомобилем. И у него получилось. Это ощущение, когда справился с какой-то сложной задачей и уже кажется, что тебе все по плечу, в той или иной мере знакомо каждому. Вот и Николай после своего подвига отдыхал на ящике у гаражных ворот, сложив за спиной выросшие крылья. Но они не давали покоя. Хотелось совершить что-то еще.

Водные лыжи несложно сделать из десятимиллиметровой фанеры, но как быть с катером? Таких, которые могли потянуть воднолыжника, в Москве не было. Разве что милицейские. Мы нашли в Химках водномоторный клуб, а при нем — секцию водных лыж. Это суперэкзотика, желающих — толпы. Нас не взяли. Мы устроились юнгами, драили полы в клубе. Но добраться до лыж не удалось.

Тут-то ему и вспомнилась VI глава из повести Джека Лондона «Путешествие на „Снарке“», в которой очень привлекательно, во всех деталях, описывается механизм катания на волне. Николай решил, что раз он починил машину, то уж доску-то точно сделает. Тем более с 1962 года кое-что изменилось. А именно: стал доступен строительный полистирол (пенопласт).

Николай выяснил у знакомых океанологов, в каком месте Союза дно и прочие условия соответствуют описанным Лондоном. Оказалось, на западе Крыма, у мыса Тарханкут. Туда он и отправился с другом и двумя подругами. Строить плавсредство решили на месте. Что-то из материалов везли с собой, что-то раздобыли в Крыму. Поселились в крайнем доме деревни, поближе к морю, чтобы не пропустить волны. Пока пилили и подтачивали пенопласт, чуть не засыпали всю округу невесомыми белыми шариками: тогда полистирол был очень рыхлым, а значит ломким.

Однако доску закончили раньше, чем пришли волны. А уж когда пришли, то первые советские серферы катались, пока не сломали ее. На то, чтобы сделать новую, нужно время, его у друзей не было, потому что по возвращении домой Николая отправили работать в Америку, в самую Калифорнию. Вот уж где действительно сошлись звезды. Все свободное время молодой журналист проводил на океане, а в Москву привез две настоящие доски.

Ездил с ними кататься на Балтику, на Каспий, на Азовское и Черное моря, еще не раз летал в Америку от АП «Новости». Казалось бы, с него, имеющего столько друзей, увлеченных спортом, в Союзе должно было начаться массовое движение серферов. Но нет, видимо, звезды слегка разошлись: работа, семья, кандидатская. У друзей то же самое.

Тем не менее «одинокий» советский серфер довольно плотно держался «на гребне волны» около 10 лет.

И все-таки Николай Попов заронил зерно, которое проросло через десятилетия. В 1970-х годах он опубликовал в «Технике молодежи» две статьи, в которых дал подробные рекомендации, как изготовить доску, где найти волну и как устоять на ней. Наибольшее количество отзывов пришло из Приморья и с Камчатки — там самые лучшие волны в нашей стране.

Хотя энтузиасты были и на юге. Делать доски захотел судостроительный завод под Феодосией. Николай Петрович консультировал, участвовал в испытаниях. Производство не запустили, но попытка зачтена. А дальше — долгое затишье на волнах.

Николай Попов, 2025

Интересно, если бы после окончания университета Попов пошел работать не в АПН, а в среднюю школу учителем географии, то первого серфера в России не было бы еще много лет, а он сам никогда не встал бы на доску? На такое предположение Николай Перович отвечает с улыбкой: «Кто знает, кто знает», — и добавляет трансформированную фразу из старого советского анекдота:

«Ну, допустим, профессию я поменял бы, а энергию-то куда дел бы?»

Смелость быть первым

Российская федерация серфинга появилась только в 2008 году. Но до этого были энтузиасты. Много энтузиастов. Кто-то открывал школы в Доминикане и на Бали, а кто-то осваивал родные северные моря. В числе таких — профессиональный серфер и сноубордист, режиссер, сценарист, оператор, основатель проекта SurfSiberia Константин Кокорев. В числе его работ — фильм «Путь за мечтой», рассказывающий о первом серфере в СССР. Мы спросили автора, какую роль сыграл в его жизни Николай Попов, раз о нем даже сняли кино.

Мне, да и всем нам, кто стоял в нулевые у истоков серфинга в России, Николай Петрович показал, что все возможно. Мы не знали его лично, но читали написанные им статьи в «Технике молодежи», рассматривали рисунки. Он первый, у кого хватило смелости попробовать это, когда ничего подобного в стране еще не было.

Как я понимаю, он катался в основном один, у него не было ни компании единомышленников, ни последователей. Это больше лайфстайл, а не продвижение нового вида спорта. Да, ему после публикаций приходили письма, но никакого развития, насколько я знаю, не последовало.

Да и как это могло развиться? Поехать кататься за границу тогда было почти невозможно. У нас хорошая волна на Камчатке, но там холодно, без специальной экипировки не покатаешься. А ее не было. В наших теплых морях тоже есть волна, но, когда она придет, неизвестно, никто точных прогнозов тогда не делал.

Время для серфинга пришло позже, когда открыли границы, стали доступны доски, появились гидрокостюмы — можно уже ездить на наши северные моря, серферы начали связываться по интернету, чтобы узнать, где какая волна, как туда лучше добраться, где остановиться.

К тому же уже были популярны новые зимние виды спорта, схожие с серфингом. Я сам профессионально катался на сноуборде. На соревнованиях подружился с Антоном Морозовым, он с Камчатки. Сергей Расшиваев — горнолыжник, мы с ним познакомились на склоне под Питером. Это всё участники проекта SurfSiberia. Мы вместе и катаемся, и снимаем кино.

Наш фильм «Путь за мечтой» не только о Николае Попове, но и о нас самих, о нашем желании путешествовать, заниматься тем, что мы любим, делать то, что никто до нас не делал, побывать там, где еще не были.

В первых кадрах показан маяк, и да, Николай Петрович стал для нас именно маяком. Мы не были знакомы, но его пример зажег в нас искру.

Николай Петрович и сейчас, хотя ему далеко за 80, полон энергии. Помню, после премьеры у нас была вечеринка, так вся молодежь вместо танцев собралась вокруг него, и он рассказывал им про Советский Союз и Америку, то, о чем раньше и говорить-то было нельзя. Очень образованный, эрудированный, остроумный человек. И, конечно, романтик. Мы все романтики. Нас вдохновляет серфинг, вдохновляют открытия. Наш герой Гагарин, нам нравится быть первыми.

Все фото:

личный архив героев